はじめに:北へ向かうほど、心はやわらかくなる

都会の喧騒を背に、ふと足を止めたくなる瞬間がある。

日々の忙しさに追われ、同じような風景を何度も通り過ぎるうちに、「どこか遠くへ行きたい」という想いが、胸の奥でじんわりと膨らんでくるのです。

そんなとき、私が向かったのは東北。

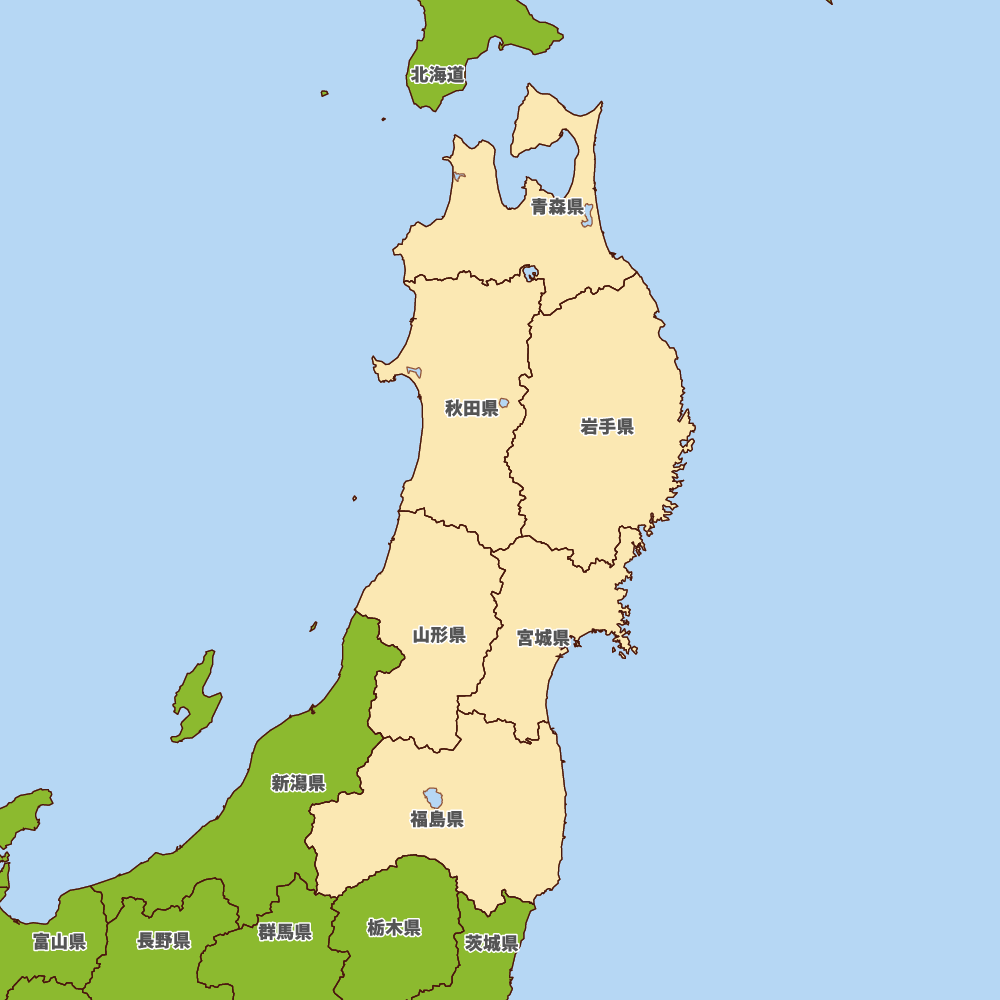

青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島という六つの県が織りなすこの地域は、地図で見ると、ただ日本の“北の方”に位置するだけかもしれません。

でも、実際にその土地を踏みしめてみると、そこには時間の流れそのものが、東京や大阪とはまるで違っていることに気づかされます。

電車に揺られて北へ、車窓を流れる景色が少しずつ変わっていくにつれ、気づけば心の緊張もふわりとほどけていく。

広がる田園、遠くに霞む山並み、小さな駅に降り立った瞬間に漂う空気の清らかさ。

見慣れた街の色とはまるで異なるその風景は、どこか懐かしく、そして不思議と安心できるのです。

東北には、日本人の記憶の奥底にある“原風景”が、確かに息づいています。

春になれば、弘前の桜が静かに城を包み、風に揺れる花びらが水面を淡く染めます。

夏には、深い森と清流の音が涼やかに響き、秋には山寺の石段を彩る紅葉が、ひとつひとつ季節の深まりを教えてくれます。

そして冬、すべてを白く包み込む雪景色の中では、人と人の距離が自然と近づき、湯けむりの向こうに浮かぶ笑顔が、どこよりもあたたかく見えるのです。

今回は、そんな東北六県を、私なりのペースでめぐってきました。

ただ観光名所を追いかけるだけではなく、その地でふと立ち止まったときに感じた風の匂いや、地元の方からかけられた何気ないひと言、湯気の立つ料理の優しさ——そういった、小さくて確かな記憶を拾い集めてきた旅でした。

行く先々で出会った風景や味、人々とのふれあいは、どれも心に静かにしみ入りました。

長い旅だったわけではないけれど、ひとつの季節をなぞるように過ごした日々は、まるで自分の中の時間を取り戻すような感覚だったのです。

東北の旅は、観光以上に、“癒し”や“再発見”といった言葉がふさわしい。自然と歴史が育んだこの地には、人を優しく包み込むような力があると、私は思います。

この旅を通して感じたこと、見たもの、味わったもの、すれ違った人々のぬくもりを、これから一章ずつ綴っていきます。

もし、この物語の中のどこかに、あなた自身の記憶や想い出が重なる瞬間があったなら、それほど嬉しいことはありません。

【1】青森:ねぶたの熱、津軽の静けさ

青森の夏は、夜の帳が下りるとともに、その本性を現します。

街の空気がざわめき出し、太鼓の低く響く音が胸の奥底を震わせる。

夏の代名詞、「ねぶた祭」は、まさに青森の情熱が一気に噴き出す瞬間です。

巨大な灯籠が夜空に浮かび上がり、光と影が交錯するその美しさは圧巻。

跳人(はねと)たちの「ラッセラー!ラッセラー!」という力強い掛け声が響きわたり、観客までも自然とそのリズムに引き込まれていく——私もまた、見ているだけではいられず、気がつけば手拍子を打ち、笑顔を交わし、知らぬ人たちと肩を並べて熱狂の渦に飲み込まれていました。

その瞬間、私は確かに“旅人”ではなく、“まつりの一部”になっていたのです。

そんな熱気に包まれた夜とは対照的に、昼の津軽地方はどこか静かで、深く、そして凛とした空気が漂っています。

五所川原の「立佞武多(たちねぷた)の館」では、実際に使用された高さ20メートルを超える山車が常設展示されており、そのスケール感に思わず圧倒されました。

しかし、その巨大な造形の一つ一つに施された緻密な絵付けや構造をじっと見つめていると、ただの“祭りの道具”ではない、職人たちの魂が込められた「芸術作品」であることに気づき、感動すら覚えます。

弘前の街へ足をのばせば、そこにはまた違った青森の顔があります。

歴史ある弘前城と、その周囲を取り囲むように広がる弘前公園は、桜の名所として知られています。

私が訪れたのは満開の時期を過ぎた頃でしたが、なおも散り残る花びらが水面を流れ、風に舞う様子はとても幻想的で、どこか浮世離れした美しさを感じさせてくれました。

石垣や堀を縫うように歩くと、遠くに岩木山が穏やかにそびえ、まるでこの静けさを見守っているかのような風景に出会えました。

旅の途中で訪れた「青森魚菜センター」での“のっけ丼”体験も、忘れがたい思い出のひとつです。

市場の一角に設けられたカウンターでチケットを購入し、好きな海鮮を選んで白ご飯に自由に“のっけて”いく、まさに旅人のための夢のようなグルメ体験。

肉厚のホタテ、鮮やかなマグロ、つやつやと輝くイクラ、ぷりっとした甘エビ……どれも新鮮そのもの。

地元のお母さんが、「その組み合わせ、美味しいよ~」と笑いながらアドバイスをくれたりして、旅の味にほっとしたあたたかさが添えられたようでした。

締めくくりには、津軽鉄道の名物「ストーブ列車」に乗車しました。

車内には今どき珍しい石炭ストーブが赤く燃え、寒い外気とは裏腹にぽかぽかとしたぬくもりに包まれます。

鉄板の上でスルメを炙る香ばしい匂いが車内に漂い、どこか昭和の記憶を旅しているような不思議な気分に。

窓の外には、白く染まった畑や林が静かに広がり、時折現れる小さな無人駅に、ぽつりと人影が立つ風景が胸にしみました。

車掌さんが観光案内をしてくれるのもまた味わい深く、ゆっくりと流れる時間が、旅をいっそう特別なものにしてくれます。

青森という地は、祭りの熱と、土地に根ざした静けさ、その両方を併せ持つ不思議な場所でした。

大きく揺さぶられ、そして優しく包まれる。

そんな豊かな感情の波をくれる場所に、また必ず戻ってきたい——そう思わせてくれる、心に残る旅先でした。

【2】岩手:静けさと力強さのはざまで

岩手の旅は、心をしんと鎮めてくれる時間の連なりでした。

北国の広大な大地に抱かれるようにして広がる風景は、どこまでも穏やかで、しかしその奥には、土地が育んできた力強さと人の営みの温かさが確かに息づいていました。

初めに訪れたのは、世界遺産・平泉。

中尊寺金色堂の前に立つと、時が止まったかのような静謐があたりを包み込みます。

平安の時代から受け継がれてきた祈りの空気に身を置くと、自分の呼吸までもが自然と深く、ゆっくりと整っていくように感じました。

堂内に安置された阿弥陀如来を囲む金箔の輝きは、まるで夕陽を閉じ込めたようなあたたかさがあり、戦乱の世にあって「平和を願った人々の心」が確かにここにあるのだと、胸がじんわりと熱くなります。

平泉の街を歩いていると、何気ないお店や道端の石仏、そこに書かれた手書きの説明札からも、土地の人々がどれだけこの文化を大切にしているかが伝わってきました。

歴史は教科書の中だけでなく、今を生きる人の中にも息づいているのだという当たり前のことを、ここではしみじみと実感できます。

その足で向かったのが、花巻温泉郷。

宮沢賢治が愛したこの地は、今もなお彼の詩のような風景に満ちていました。

小さなバスに揺られながら川沿いの宿へ向かう道すがら、どこかノスタルジックな田園風景が続き、黄金色に実る稲穂の先にぽつぽつと茅葺き屋根の家が見え隠れします。

秋の風は少し冷たく、それがまた温泉の恋しさを引き立てるようでした。

宿に着くと、浴衣に着替えて湯煙の立つ露天風呂へ。

広々とした岩風呂に身を沈めると、空にかかる星の光が静かに湯面に揺れ、まるで天と地が一つに溶け合ったような錯覚を覚えます。

湯のぬくもりが体の芯にしみわたり、「ああ、生きてるってこういうことかもしれないな」なんて、少し大げさなことを思った夜でした。

岩手のもう一つの顔は、壮大な自然が織りなす圧倒的な景観。

龍泉洞にも足を運びました。

鍾乳洞の中を歩くと、照明に照らされた地底湖の青が深く神秘的で、地球の胎内をそっと覗いているような気分になります。

その静けさと冷たい空気の中で、ふと“時間”の概念が遠のいていくようでした。

何千年、何万年という気が遠くなるほどの歳月が作り上げた空間に、人間の営みの小ささと同時に、その中で生きる奇跡のような感覚が胸に宿りました。

旅の途中、遠野の町にも立ち寄りました。

ここは「民話のふるさと」として知られ、柳田國男の『遠野物語』の舞台となった場所。

かっぱ淵や伝承園など、昔話の世界を歩いているような錯覚に陥るスポットが点在しています。

地元のおばあちゃんが語ってくれた、かっぱのいたずら話や座敷童の伝説は、どこか素朴でかわいらしく、そしてちょっぴり怖くて、まるで子どもの頃に戻ったような気持ちにさせてくれました。

そして、岩手といえば外せないのがグルメ。

盛岡では、三大麺を味わいました。

冷麺の澄んだスープと、弾力のある麺が夏の終わりにぴったりの一杯で、さっぱりとしながらも牛骨の旨味がじんわりと広がる逸品。

そして、わんこそばは、地元の店でチャレンジ。

最初は「10杯くらいでいいかな」なんて思っていたのに、店員さんの「はい、どんどん!はい、じゃんじゃん!」という明るいかけ声に乗せられ、ついつい30杯、40杯……。

最後には笑いながら「もう無理です!」と箸を置いていました。食事がイベントのように楽しい、そんな体験もまた、旅の魅力です。

旅の終わり、盛岡駅で買った南部せんべいと、甘さ控えめの「岩手銘菓・かもめの玉子」をお土産に。

列車の窓から見えた夕暮れの北上川が、まるで「またおいで」とささやいているように、ゆったりと流れていました。

岩手は、派手さでは語れない旅の奥深さを持つ場所でした。

静けさの中にある強さ、人の手が守り続けてきた文化、そして自然が育んだ寛容な時間。

そんな岩手の旅は、心をほどき、静かに、そして確かに、日常を豊かにしてくれるものでした。

【3】秋田:光と影が織りなす里の記憶

秋田の地を訪れたのは、晩夏から初秋へと移り変わる頃でした。

空気にふと混ざる稲の香り、山の稜線がゆっくりと金色に染まっていく夕暮れ、そして、耳をすませば遠くで響く祭囃子――。

秋田は、どこか懐かしくて、しみじみとした情景が心に残る場所でした。

まず足を運んだのは、角館(かくのだて)の武家屋敷通り。

小京都とも称されるこの町並みは、黒塀の続く街道に、武家文化の面影を今に残しています。

春には桜の名所として名高い場所ですが、私が訪れたのは、まだ蝉の声が残る夏の終わり。

青々と茂ったしだれ桜の葉の下を歩きながら、武家屋敷の一つ「青柳家」を見学しました。

柱や調度品の一つひとつに歴史の重みがあり、そこに流れていたであろう武士たちの静かな日常が、今でも脈々と息づいているようでした。

秋田といえば、やはり忘れてはならないのが「なまはげ」です。

男鹿半島にある「なまはげ館」と「男鹿真山伝承館」では、実際のなまはげの実演を見ることができ、太鼓の音とともに現れる鬼の姿に、子どもたちは泣きじゃくり、大人も思わず背筋が伸びるような迫力。

けれどもその背後には、「家族を守り、悪を払う」というあたたかい意味が込められており、単なる恐怖の存在ではない、秋田の誇る民俗文化としての深さを知りました。

また、男鹿の海岸沿いをドライブしていると、「入道崎」の灯台がぽつりと白く立っているのが見えました。

海と空の境目がわからなくなるほどの水平線の広がりに、しばし言葉を失います。

風が少し冷たくなり始めた夕暮れ、そこにはただ、海のざわめきと灯台の静けさが共存していて、旅の途中に訪れるこうした“何もない時間”こそが、一番心に残るものなのかもしれません。

秋田の食も、また豊かで奥深いものばかりでした。

秋田駅近くでいただいたのは「きりたんぽ鍋」。

比内地鶏の出汁がたっぷり染みたスープに、ご飯を丸めて棒に巻きつけ焼き上げた“きりたんぽ”が浸され、口に入れればじゅわっと旨味が広がる一品。

地元のお母さんのような店主が、「比内地鶏は、皮までおいしいのよ」と優しく笑いながら教えてくれたのが印象的でした。

さらに、秋田名物の稲庭うどんにも舌鼓。

つるりとした喉ごしの良さはもちろんのこと、冷たいつゆに香る柚子と薬味が、暑さの残る日にはぴったりの涼味。

素材の持ち味を生かす秋田の食文化は、どこか「控えめで、でも誠実」な土地の人柄そのもののようにも思えました。

最後に立ち寄ったのは、田沢湖。

湖のほとりに佇む「たつこ像」は、伝説の乙女が美しさを求めて龍となったという哀しい話を持ち、その物語に思いを馳せながら、静かな湖面を見つめていました。

風に波紋が揺れ、山がその水面に映り込む様子は、現実と幻想の境界を曖昧にしてくれます。

秋田という場所は、華やかさよりも、心にじんわりと染みる情景にあふれていました。

なまはげのような民俗の力強さもあれば、角館のような優美さもあり、そのどちらもが共存している。

光と影のように、相反するものが調和して生きている土地――。

その静かな余韻が、旅が終わった今でも、私の心の中でゆっくりと鳴り響いています。

コメントを残す