はじめに:どこか懐かしくて、どこか新しい

そんな言葉が、関西という土地には不思議なほどよく似合います。

それは決して一つの色では表せない、にじむような多彩さ。

時に凛として、時におどけて、時に物静かで、時に陽気。

そんな関西の懐の深さに、私は旅を重ねるごとに惹かれていきました。

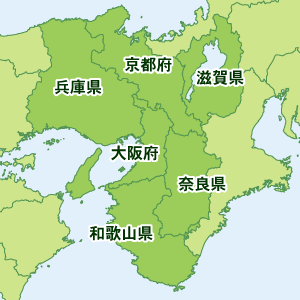

今回の旅では、大阪・京都・奈良・和歌山・滋賀・兵庫という、関西を代表する六つの府県をめぐりました。

どれも地図の上ではお隣同士。

でも、実際に足を運んでみると、それぞれがまるで異なる気質や表情をたたえていて、「関西」という言葉の中に、いくつもの物語が流れていることに気づかされました。

大阪では人の活気とお笑いの空気に圧倒され、京都ではひとつひとつの景色に時間の重みを感じ、奈良では鹿と仏のやさしさに包まれました。

和歌山では祈りの道を歩き、滋賀では琵琶湖の静かなきらめきに心を映し、兵庫では異国情緒と温泉のぬくもりに癒されていきました。

列車に揺られて車窓を眺めていると、景色の色や形がふと変わる瞬間があります。

それはまるで、別の世界へ足を踏み入れる合図のようで。

そのたびに私は心の中で深呼吸をし、新しい土地の空気を吸い込みました。

そして、駅のホームでふと交わした言葉、商店街の喧騒の中で見つけた懐かしい味、旅先でふらりと入った喫茶店で読んだ本の一節。

そういった小さな出来事が、次第に旅の輪郭を形作り、やがて「記憶」という柔らかな布で包まれていくのを感じました。

この旅を通して思ったのは、「旅をする」というのは、ただ距離を移動することではないということ。

心を動かす何かに触れ、知らなかった自分と出会い、少しだけ視野が広がる。

そんな経験の積み重ねが、旅の本当の豊かさなのだと思います。

これから綴るのは、そんな“関西六彩”の旅の記憶です。

一枚の絵のように、あるいは一編の短編小説のように、それぞれの地が見せてくれた情景を言葉に紡いでいきます。

どうかあなたにも、この物語の中に、懐かしい風の匂いや、心をくすぐるような出会いが重なりますように。

そして、いつかふと「旅に出たい」と思ったとき、この関西のどこかで、その気持ちをそっと受け止めてくれる風景が見つかりますように。

【1】大阪:にぎわいと人情が交差する街

大阪に降り立った瞬間、空気が少しだけ熱を帯びているような、そんな気がしました。

人の声があちらこちらから飛び交い、看板の文字はどれも賑やかで、足早に行き交う人々の中にも、どこか人懐っこい雰囲気が漂っています。

駅の改札を抜けると、たこ焼きの香ばしい匂いや、道ばたから響く呼び込みの声、交通の喧噪が折り重なって、すでに大阪の“息づかい”がそこにありました。

まず足を運んだのは、言わずと知れた「道頓堀」。

グリコの看板が見える橋の上では、写真を撮る観光客と、それを横目に足早に歩く地元の人たち。

その混じり合いこそが、大阪という街の“日常の風景”なのだと感じました。

ネオンがきらめく川沿いの道には、昼でも夜でも人が行き交い、笑い声とシャッター音が絶えません。

中には外国からの旅行者がグリコポーズで記念撮影していたり、修学旅行生がソフトクリーム片手に歩いていたり――それぞれの「今」が、にぎやかに重なり合って流れていきます。

食の都・大阪では、やはり“粉もん”を味わわずには帰れません。

たこ焼き屋の前に並ぶ行列に加わり、焼きたてを頬張ったとき、口の中に広がるとろりとした熱と、外側の香ばしさがなんとも言えず、思わず笑みがこぼれました。

となりにいたおばちゃんが「うちの地元ではもっとソース濃いめやで」と教えてくれたのも、大阪らしい一期一会の味。

しかもそのあと、おすすめのネギマヨトッピングを教えてくれて、もう一舟追加注文してしまったのもまた、いい思い出です。

さらに足をのばして新世界へ。

通天閣の足元には昭和の面影が色濃く残る街並みが広がり、串カツ屋や立ち飲み店が軒を連ねています。

観光客に混じって、昼間から瓶ビール片手に談笑する地元のおっちゃんたちの姿が、なぜかほっとする。

そんな場所に一人でふらりと入ってみたくなるのも、大阪という街の懐の深さなのかもしれません。

夕方には、梅田スカイビルの空中庭園へ。

エレベーターとエスカレーターを乗り継ぎ、空へとぐんぐん登っていくその感覚もまた、非日常のひととき。

屋上の展望台に立てば、眼下にはキラキラと輝く都会の灯りが広がり、その先には遠く六甲の山並みや淀川の流れがゆるやかに続いていました。

夕暮れから夜へと移りゆく空の色を眺めながら、いつしか言葉を忘れて見入っていた自分に気づきます。

都会の喧騒がひととき遠ざかり、空と街がひとつにつながるような、不思議な静けさがそこにはありました。

夜、ふらりと入った串カツの店では、カウンター越しに常連客と大将が冗談を言い合いながら串を揚げています。

「ソースの二度づけは禁止やで」と書かれた札も、冗談交じりの優しさを感じさせる大阪流。

隣の席のおじさんが「ビール頼むなら、このセットがお得やで」とさりげなく教えてくれて、知らず知らず会話が生まれるのが心地よく、気づけば地元の人たちと一緒に笑っていました。

ホテルに帰る道すがら、アーケード街のシャッターが次々と下りていく音を聞きながら、ふと、この街の“静けさ”にも触れたような気がしました。

昼間のエネルギーが嘘のように、夜の大阪にはまた別の顔がある――誰かの暮らしが息づく裏通りで、ゆっくりと灯りが消えていく、その瞬間こそが、旅人の心に残る情景なのかもしれません。

大阪の魅力は、にぎやかさやグルメだけにとどまらず、その奥にある“人のぬくもり”と、“暮らしの風景”にあります。

観光地というより、そこに根を張って生きている人々の時間に、そっと触れさせてもらった――そんな気がして、この街を後にしました。

【2】京都:時を旅するように、静けさを歩く

大阪の喧騒を後にして向かったのは、古都・京都。

新快速でわずか30分の距離なのに、着いた途端に空気がすっと変わった気がしました。

駅前の賑わいを抜け、バスに揺られて北へ進むほどに、町家の軒先に干された風鈴の音や、石畳をゆく着物姿の人々の足音が響き始め、まるで“音の粒子”が変わるような、不思議な感覚に包まれます。

まず最初に訪れたのは、東山の清水寺。

朝早くの澄んだ空気のなか、音羽山の斜面にそっとたたずむ本堂へと向かう坂道には、すでに旅人の列ができていました。

けれど、参道の途中にある土産物屋の軒先から、焼きたての八ツ橋の香りが漂ってくると、誰もがどこか嬉しそうな顔になるのです。

参道を登りきったその先に広がるのは、京都を象徴するような景色。

清水の舞台から望む街並みは、ビルも電線も遠く霞んで、まるで江戸時代の絵巻物に迷い込んだかのようでした。

次に向かったのは、祇園の花見小路。

夕暮れ時、灯がともり始める頃に歩くと、格子戸の奥からはお琴の音がほのかに聞こえ、すれ違う人々の足取りまでがどこか慎ましやかに感じられます。

偶然、路地の奥で舞妓さんとすれ違い、その優雅な佇まいに思わず息を呑みました。

こちらが目を伏せるほどの気品が、その姿の中に自然と漂っていて、京都という街の“文化”が、こうして今も日々の中に息づいていることを実感します。

食もまた、この街の静けさを映すようでした。夜に訪れたのは、鴨川沿いの小さな京料理の店。

おばんざいが並ぶカウンター席に腰かけると、板前さんが静かに「お疲れさまです」と言葉を添えてくれる。

その一言の奥にある、もてなしの心があたたかく沁みました。

出された湯葉のお吸い物の優しい味に、ふと涙がにじみそうになるのは、旅の疲れと、心がやわらかくなる“間”が、ちょうどそこで重なるからかもしれません。

また別の日には、嵐山を訪れました。

渡月橋を渡る風が川面を揺らし、山々が少し色づき始めているのを眺めながら、心がすうっと静まっていくのを感じました。

竹林の小径を歩くと、背の高い青竹が風にざわめき、頭上から光の粒が舞い降りるように差し込んできます。

まるで自然そのものが、“時間”というものを忘れさせてくれる空間をつくっているようで、ここでは何も考えず、ただ歩いているだけで十分なのです。

ふと立ち寄った町家の喫茶店では、年配の店主が「旅かいな?ええ季節やね」と、ほうじ茶を出してくれました。

飾らないその言葉に、またひとつ、京都が好きになる。

都会的で洗練された部分もあれば、どこか懐かしくて、あたたかい日常も確かにここにはあるのです。

京都は“観光地”という枠におさまらない、生活と伝統が折り重なった“生きている町”だと、改めて感じました。

神社仏閣の厳かな静けさだけではなく、人々の暮らしの端々に、何気ない文化が息づいている。

石畳に残る雨の匂い、格子の隙間から漏れる灯、町家の奥に飾られた季節の花――それらすべてが、京都という街の“心”をつくっているのだと思いました。

京都の旅を終えた夜、宿の障子越しに見上げた月が、ふんわりと雲間に浮かんでいました。

まるで千年前の人と同じ景色を見ているような、不思議な感覚。

時間とは、ただ流れていくものではなく、場所によっては“重なっていく”ものなのかもしれません。

この街は、決して旅人に媚びることなく、けれどやさしく、静かに寄り添ってくれる。

そんな京都の魅力が、旅の記憶の中に、ゆっくりと沁み込んでいきました。

【3】奈良:時を包む、鹿と仏のまなざし

京都から電車で南へと向かうと、やがて静かな風景が広がる奈良に辿り着きます。

駅を降りた瞬間、空気がふっと軽くなったような気がしました。

建物の高さが抑えられていて、空が広く、風がゆっくりと吹き抜ける――まるで街全体が深呼吸しているかのようです。

奈良といえば、やはり「奈良公園」。

のんびりと歩き出すと、あちらこちらから鹿たちが姿を現します。

どこか気品があって、けれど親しみやすいその瞳に見つめられると、こちらの心もやわらかくほぐれていくようでした。

鹿せんべいを差し出すと、ふいにぺこりと頭を下げてくれる仕草に思わず笑顔がこぼれます。

ここでは、人と動物との距離がぐっと近く、互いに寄り添うように生きていることを実感します。

ゆるやかな坂を登りながら向かったのは、東大寺。

大仏殿の前に立つと、その圧倒的な大きさにしばし言葉を失いました。

木造の巨大な本堂、その中に鎮座する盧舎那仏のまなざしは、時代を超えて今も変わらず、訪れる人々を静かに見守っているようです。

畏敬とやすらぎとが入り混じった、不思議な心の動き。

仏様の前に立つと、どうしてこんなにも「素直」になれるのだろう――そんな想いが胸をよぎりました。

境内を歩いていると、苔むした石段や、瓦屋根の隙間からこぼれる陽光が美しくて、何気ない風景の中に“時間の積み重なり”を感じました。

奈良の魅力は、この“ふつうの静けさ”の中に宿っているのかもしれません。

春日大社にも足を運びました。

朱塗りの回廊と苔の生えた石灯籠のコントラストが、まるで一幅の絵のように心に残ります。

風が吹くたびに、どこからともなく鈴の音が響いてきて、その音が耳に触れるたび、自分の中の時間がひとつずつ解けていくようでした。

昼食には、奈良町の町家を改装したカフェで、古代米を使ったおむすび膳をいただきました。

素朴な味付けに、心も体もほっとほどけていく感覚。

お店の方が「昔からある味やけど、最近は逆に新鮮って言われるんですよ」と笑って話してくれたその言葉が、どこか奈良らしくて印象的でした。

日が傾く頃、静かな佇まいの中にある元興寺へ。

石畳を歩いていくと、夕陽が赤く境内を染めて、古い瓦屋根が黄金色に輝いて見えました。

誰もいない境内でしばらく佇んでいると、何百年も昔の人々の気配が、風の中に混じって届くような、そんな錯覚に包まれました。

奈良の旅は、「観る旅」ではなく「感じる旅」だったように思います。

見どころを駆け足で巡るのではなく、空気や光や音とともに“そこにいること”を味わう時間。

静けさの中にある豊かさを、こんなにも深く感じられる場所は、そう多くありません。

奈良を離れる日の朝、駅へ向かう道の途中で、また一頭の鹿と目が合いました。

何も語らず、ただ静かにこちらを見ているそのまなざしが、まるで「またおいで」と言っているように感じられたのは、私の旅心が少し柔らかくなっていたからかもしれません。

コメントを残す