【はじめに】

九州――本州から海を渡ったその先に広がる、火山と緑の大地。

海と山が織りなす壮大な地形の中で、古の神話が息づき、湧き出る温泉が旅人の心と体を癒し、そして人の営みが、やさしく、力強く根づいています。

ただ「南の島」と呼ぶにはあまりにも奥深く、ただ「自然が豊か」と言うにはもったいない。

九州には、もっと深く、もっと濃密な、時間と空気が流れているのです。

ここを訪れるたびに思います。

九州という土地は、地図上では一つの“島”に見えるけれど、その中にはまるでいくつもの小宇宙があるようだと。

山間に抱かれた集落の静けさと、港町のざわめき。

大地を突き上げるような火山の荒々しさと、海辺を撫でる潮風の穏やかさ。

そのすべてが、ひとつの枠の中に共存している不思議。

そしてそれぞれが、まるで違う命を持っているかのように、色も匂いも異なる“物語”を語ってくれるのです。

この旅のきっかけは、ある日ぽつりと交わした、友人との会話でした。

「九州って、一言では言い表せないよね」

その言葉に、心の奥が不意に反応したのを覚えています。

旅に出たい。

けれど、ただ観光地を巡るのではなく、土地の“息吹”にもっと近づきたい。

人と出会い、文化に触れ、そして自分の中に静かに何かを落とし込むような、そんな旅がしたい――。

そうして私は、再び九州を目指す決心をしたのです。

この地には、火山のエネルギーが生み出す圧倒的な自然があり、歴史の襞に包まれたまちがあり、そして、人の手と祈りによって守られてきた日常があります。

阿蘇の草原を吹き抜ける風、桜島の灰が舞う空、長崎の異国情緒漂う坂道、温泉地に立ちのぼる湯けむり。

どの風景も、決して一つの時代だけのものではありません。

太古から続く地層のように、さまざまな時代が折り重なり、現在を形作っている。

それは旅人にとって、まるで時間旅行のような感覚をもたらしてくれます。

そして何よりも、九州で感じたのは、人のぬくもり。

たとえば、駅のホームで電車を待っていたとき、隣にいたおばあちゃんが「今日はいい天気やね」とにっこり笑いかけてくれた瞬間。

温泉宿で働く仲居さんが、「遠くから来てくれたんやね、ゆっくりしてって」と言ってくれたとき。

小さな食堂で、「もうひと品サービスね」と言ってくれたご主人の笑顔。

そのひとつひとつが、派手ではなくとも確かな温かさをもって、胸にじんわりとしみ込んできました。

観光名所をめぐる旅ももちろん素晴らしい。

けれど私は、地元の人が歩く裏路地の風景にこそ心惹かれます。

観光ガイドには載らないような、小さな神社、ひっそりと咲く季節の花、石畳の坂道、雨に濡れた竹林、ぽつんと一軒だけ開いていた喫茶店――。

そうした“名もなき風景”の中にこそ、その土地の本当の魅力が宿っているのではないでしょうか。

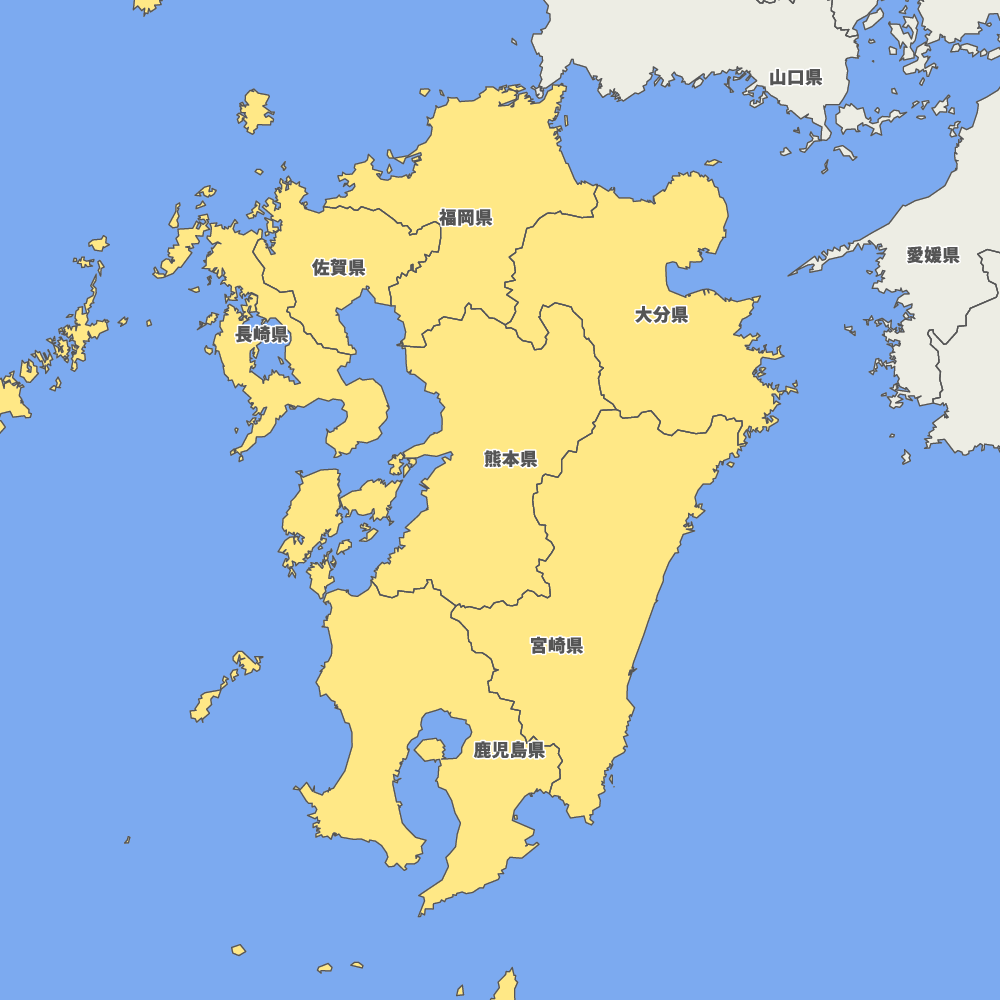

今回の旅では、福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島という七つの県をめぐり、それぞれの地で出会った風景、味、人々とのふれあいを、一篇の物語のように綴っていきます。

煌びやかな観光地だけでなく、ふと足を止めた小道の先、暮らしの中に息づく文化や言葉、祈りのかたち。

そのひとつひとつを、心のカメラで静かに写しとるように、丁寧に旅を続けてまいります。

にぎやかな屋台の灯りに心を弾ませた夜もあれば、山の稜線から昇る朝日に心を打たれた朝もありました。

温泉につかって、ひとり静かに過ごした時間もあれば、偶然出会った人と肩を並べて笑い合った夜もありました。

旅とは、そうしたすべての断片の集合体。

それは地図に残らなくとも、心の中に確かに刻まれていく、大切な時間なのです。

この旅の記録が、読み手であるあなたにとっても、ほんの少しでも“旅の気配”となり、心を揺らす風のように感じられたら、これ以上の幸せはありません。

それでは、時ににぎやかに、時に静けさの中で。

九州という七彩の世界へ、ゆっくりとご一緒に――まいりましょう。

【1】福岡:賑わいと郷愁が交差する街

新幹線を降り立った瞬間、福岡の空気はどこかやわらかく、そして少しだけ騒がしい。

都会のスピード感と、人懐っこい人々のまなざしが、せわしなさの中に不思議な温もりを添えてくれる。そんな街が、福岡。

駅からすぐの博多エリアは、まさに“九州の玄関口”。

高層ビルが立ち並び、百貨店やオフィス街が交錯する都市の風景。

その合間を縫うように、地元の人々が忙しなく行き交い、すぐそばには観光客の笑い声が混じる。

けれどその賑わいが、どこかほっとするのはなぜだろう――そう思いながら、私は旅の第一歩を踏み出しました。

まず訪れたのは、櫛田神社。

博多っ子たちの誇りである「博多祇園山笠」が奉納されるこの神社には、街の中心にありながら、まるで別世界のような静けさが流れていました。

参道に立つと、空気が少しだけ凛と引き締まり、さっきまでの雑踏が遠くに感じられるのです。

境内には巨大な「飾り山笠」が展示されており、その緻密な造形と迫力に思わず圧倒されました。

祭りの季節には、これが町を駆け抜けるというのだから、想像するだけで胸が高鳴ります。

祭りを知らずに福岡を語るな――そんな声が聞こえてきそうな、土地の誇りと熱気が感じられました。

神社を出ると、風に揺れる提灯と、通りに立ち並ぶ屋台の気配。

福岡という街は、神と人、静と動、過去と今とが自然に溶け合っている。

そんな印象が、少しずつ心に染み込んでいきました。

夜の帳が下りると、福岡のもう一つの顔――“屋台の街”が姿を現します。

中洲の川沿いには、次々に灯る提灯と、湯気を立てる屋台。

どこからともなく漂うラーメンの香りに誘われて、私はひとつの屋台に腰を下ろしました。

「お姉ちゃん、旅の人かい?」 隣に座った年配の男性が声をかけてくれました。

地元で電気工事をしているというその方は、「毎晩ここに来るんよ、屋台は人に会えるけんね」と笑います。

屋台のご主人も、「うちは常連さんも観光客も関係なし。

隣になった人とは、もう“ご縁”やけん」と、手際よく豚骨ラーメンを作ってくれました。

湯気の向こうに見えるのは、都会の喧騒ではなく、人と人とが寄り添うぬくもり。

肩を並べて、知らない者同士が笑い合える不思議な空間。

それが、福岡の屋台文化が持つ魔法なのでしょう。

ラーメンのスープを最後まで飲み干し、「また来ます」と伝えると、みんなが「またね」「気をつけて」と声をかけてくれる。

それだけで、もうこの街にひとつ思い出ができたような気がしました。

次の日、少し足を伸ばして太宰府へ。

学問の神様・菅原道真公を祀る太宰府天満宮には、全国から多くの参拝者が訪れます。

境内へと続く参道には梅ヶ枝餅の香ばしい香りが立ちのぼり、旅の足をほんのり甘くしてくれます。

鳥居をくぐると、どこか厳かで、それでいて親しみのある空気が流れていました。

静かな池に映る社殿、鮮やかな朱の橋、そして枝を大きく広げた御神木。

そこには、千年という時間が静かに蓄積された“祈りの重み”がありました。

境内の絵馬には、学生の願い、親の願い、そしてささやかな夢が無数に掛けられていて、一つひとつの文字に胸がじんとします。

たとえ誰のものでも、そこに込められた気持ちはどこか共鳴するものがある――そんな“人の想いの重なり”を、この場所はそっと抱きとめてくれているようでした。

もう一つ足を延ばして、柳川にも立ち寄りました。

城下町の名残を色濃く残すこの町では、「川下り」が名物。

船頭さんの巧みな竿さばきに導かれて、小舟はゆっくりと水面を滑っていきます。

三月の陽光を浴びながら、川沿いに咲き始めた花々と、古い土蔵、柳の枝がそよぐ風景を眺めていると、まるで時が止まったかのような感覚になります。

船頭さんの唄う“どんこ舟唄”が風に乗って届いてきて、まるで夢の中にいるよう。

「ここはね、水と生きてきた町なんよ」と、船頭さんがぽつりと話してくれました。

田畑を潤し、人を運び、時には命を守った水。

それはこの町にとって、単なる風景ではなく、生活そのものだったのでしょう。

この地に数日滞在して感じたのは、福岡の“懐の深さ”でした。

都市としての洗練、食の豊かさ、人のあたたかさ、歴史の深み……すべてが押しつけがましくなく、さりげなく、けれど確かに旅人を包んでくれるのです。

派手な観光地ではなくても、たとえば駅前の喫茶店や、地元の書店、神社の境内に舞い降りた一枚の落ち葉。

そうしたささやかな場面にも、心が動かされる。

福岡という土地には、そんな“感情の余白”が静かに広がっていました。

旅の終わり、博多駅のホームに立つと、ふと風が頬をなでていきました。

それはまるで、「またおいで」と言ってくれているようで、私は思わず小さくうなずいていました。

【2】佐賀:静けさの中に宿る歴史と美しい風景

福岡を後にして、次に訪れたのは佐賀県。

福岡の賑やかさから一転、静かな風景が広がる佐賀は、どこか時がゆっくりと流れているような空気に包まれていました。

大きな観光地がひしめくことはなく、その代わりに小道や古びた町並みに、懐かしさと温かみを感じます。

佐賀を旅するのは、まるで過去の時間がそのまま息づいているような、そんな感覚を味わえる旅です。

古き良き時代を感じることができ、現代と過去がうまく調和している場所。

それが、この県の魅力だと思います。

まずは、佐賀市内の佐賀城跡に足を運びました。

ここはかつて、佐賀藩の藩主が住んでいた場所で、今もその名残を残す歴史的なスポットです。

城跡に足を踏み入れると、広がるのは緑豊かな公園で、城の土塁や堀が今も美しく保存されています。

季節は春、桜が満開を迎え、佐賀城跡の公園はピンク色に染まっていました。

桜の花が優雅に舞い落ちる中、城跡の石垣や門を歩きながら、静かにその歴史を感じることができました。

この場所では、過去に生きた人々が今もどこかで語りかけているような気がしました。

また、隣接する日本庭園「佐賀城下町庭園」では、手入れの行き届いた庭木と池が静かな美を湛えており、そこに足を踏み入れると、思わず立ち止まってしまうほどの穏やかな時間が流れていました。

庭の真ん中にある大きな池には、優雅に泳ぐ鯉が映り、その水面にさえぎるものは何もありません。

時折吹く風が、池に小さな波を作り、その波紋が広がっていく様子に、何とも言えぬ心地よさを感じました。

佐賀のもう一つの見どころは、「吉野ヶ里遺跡」。

ここは、弥生時代の集落跡として有名な場所で、古代の生活の痕跡を感じることができる貴重な遺跡です。

遺跡内には、実際に復元された住居や祭祀場があり、当時の人々がどのように暮らしていたのかを知ることができます。

遺跡の広大な敷地内を歩くと、目の前に広がるのは、弥生時代の暮らしの匂いが漂う風景。

土器が並べられた跡や、今もそのまま残っていると思わせるような建物の形が見受けられ、どこか神聖な気持ちにさせてくれました。

当時の人々が自然と共に生き、共同体を築いていた姿を想像しながら、じっくりと見学していると、過去と現在が自然と重なり合う瞬間を感じられました。

あの時代の人々が、どんな思いで生活していたのか、どうしてもその歴史をもっと深く知りたくなります。

佐賀の自然を感じた後は、地元の食文化にも触れずにはいられません。

佐賀県は、美味しい食材がたくさんある場所としても知られており、特に「佐賀牛」はその名を広く轟かせています。

鳥栖市の郊外にある小さなレストランで味わった佐賀牛のステーキは、柔らかくて甘みのある肉質が口の中で広がり、まさに絶品。

とろけるような食感に、ただただ感動してしまいました。

その後、近くの直売所で手に入れた新鮮な野菜や、特産の「有明海の海苔」を使った料理にも舌鼓を打ちました。

海苔の香りが豊かで、シンプルにご飯と一緒に食べるだけでもその美味しさが際立ちます。

地元の人々が愛する食材を、心を込めて調理した料理に、心から癒されました。

また、佐賀には温暖な気候が生んだ美しい田園風景も広がっています。

遠くの山々を背景に、色とりどりの花々が咲き誇り、のどかな田畑が続く風景に心が落ち着きます。

そんな景色を眺めながら、散歩をしたり、のんびりと休憩をとったりするだけで、身体も心もすっかりリフレッシュされました。

佐賀の旅で特に心に残ったのは、やはり人々の温かさです。

佐賀は観光地として派手に紹介されることは少ないかもしれませんが、それが逆にこの土地の良さを引き立てているように感じます。

地元の人々は、観光地を案内するというよりも、まるで「家に帰ってきたような気持ちで楽しんでいってくださいね」と言わんばかりに、温かく迎え入れてくれました。

商店街で地元のおばあちゃんと話し込んだり、途中で出会った人々が薦めてくれた穴場スポットを訪れたりと、何気ない日常の中に多くの幸せを感じることができました。

その中でも、地元のお土産屋さんで出会った若い店主の言葉が心に残っています。

「佐賀は静かな町ですが、その静けさにこそ、心を落ち着けてくれる力があるんです。忙しい日常から少し離れて、ゆっくりと自分を取り戻すことができる場所だと思います。」

その言葉を胸に、佐賀の地を後にしました。

コメントを残す