はじめに:ふたつの風景、ひとつの旅

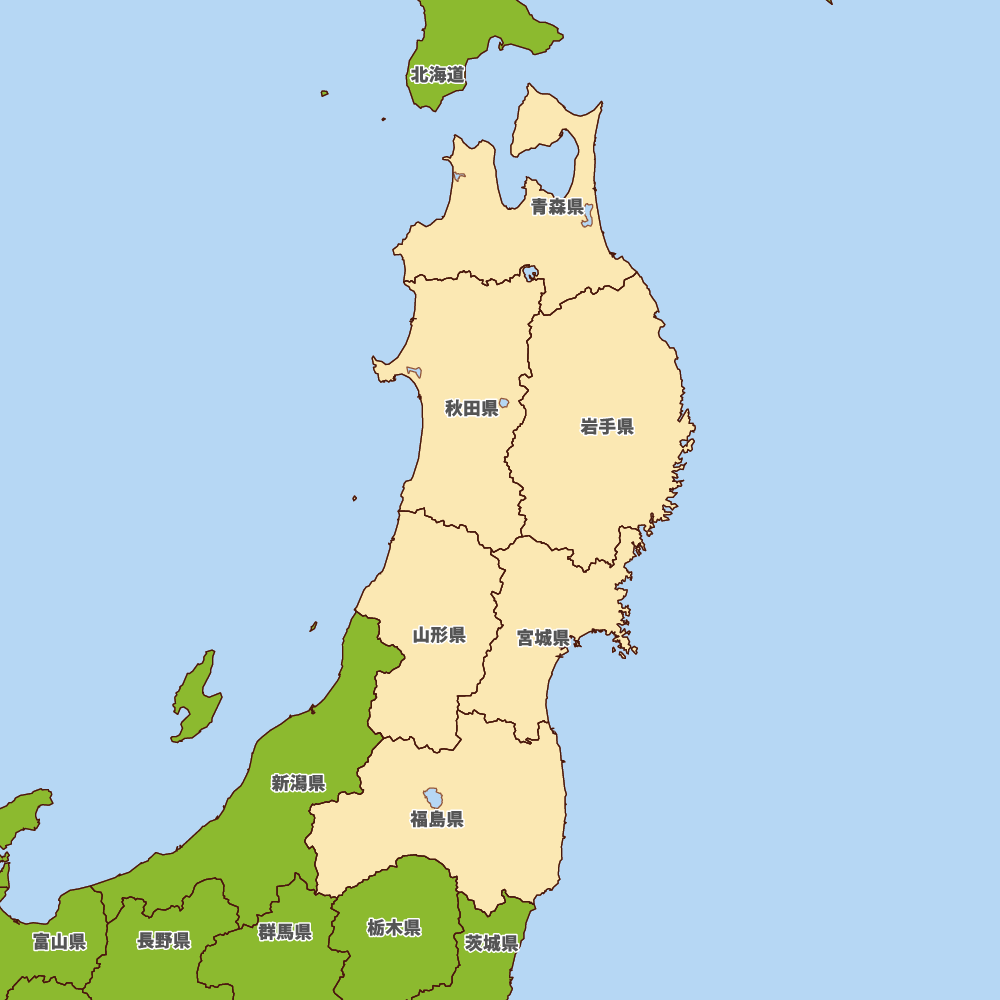

日本列島のほぼ中央に位置する、長野県と新潟県。地図で見ると隣り合った存在ながら、それぞれが描き出す風景は、まるで異なる世界のようです。

長野には、北アルプスや南アルプスといった険しくも美しい山々がそびえ立ち、谷を流れる川はどこまでも澄みきっていて、まさに“山の国”。

山の斜面には四季折々の彩りが広がり、春は桜が山肌をやさしく染め、夏は深緑がまぶしく、秋は錦繍が風に舞い、そして冬は白銀の静けさに包まれます。

一方、新潟に足を運べば、視界は一気に開け、日本海の水平線がどこまでも続く“大きな空”の景色が待っています。

海からの風はどこか塩の香りを含み、波の音は人の心をゆるやかにほどいてくれます。

海辺に寄り添うように広がる田園地帯では、季節ごとの作業風景や収穫の喜びが営まれ、まるで時の流れが少しだけ緩やかになったような感覚を覚えるのです。

そんな対照的なふたつの県を、ゆっくりと時間をかけて巡ることは、まるで「山の時間」と「海の時間」を交互に味わうような旅でした。

朝は高原の澄んだ空気のなかで深呼吸し、昼には渓流のせせらぎに耳を澄ませ、夕方には日本海に沈む夕日をただ見つめながら、夜は静かな温泉に身をゆだねる――そんな風に、一日のうちに幾度も風景が切り替わってゆくのです。

そして、旅のなかで出会った人たちの言葉にも、山の文化と海の文化、それぞれの暮らしからにじみ出る“ことばの温度”がありました。

長野では山のように穏やかでどこか慎ましやかな話しぶり、新潟では海のようにおおらかで包み込むような響き。

そんな言葉たちにふれるたび、土地の空気に一歩ずつ近づいていくような、温かな気持ちになったものです。

今回は、そんな長野と新潟をめぐる、静かであたたかな旅の記録です。

観光地をただ訪れるというよりも、その土地の風景に身をゆだね、人々とふれあい、暮らしの断片にそっと触れるような――そんな旅を通して、季節の色を肌で感じ、土地に根づいた文化に心を傾け、食に癒され、人に心を動かされた日々。

その一つひとつの瞬間が、小さくても確かな“よろこび”として胸に残っています。

この記録が、読んでくださるあなたの心にも、ほんの少しの深呼吸のような時間を届けられたら。

そんな想いを込めて、これから綴っていきたいと思います。

【1】長野:山の息づかいに耳をすます旅

長野を訪れたのは、春の匂いが山々を包みはじめた頃でした。

まだ雪の残る北アルプスの稜線を、真新しい若葉の緑が迎えに行くようにゆらめいていて、それだけで心が少し軽くなったのを覚えています。

まず向かったのは、上高地。

早朝、まだ観光客の姿もまばらな河童橋のたもとに立つと、穂高連峰が薄く朝もやをまといながら、その威容を静かに映し出していました。

梓川の水は透きとおり、川底の小石までもくっきりと見えるほど。

川沿いを歩きながら、野鳥のさえずりに耳を澄ませていると、不思議なほど時間の感覚が薄れていきます。

ひとりの登山者が「この静けさが、上高地の一番の贅沢かもしれないですね」とつぶやいた言葉が、今でも耳に残っています。

その足で松本へ。

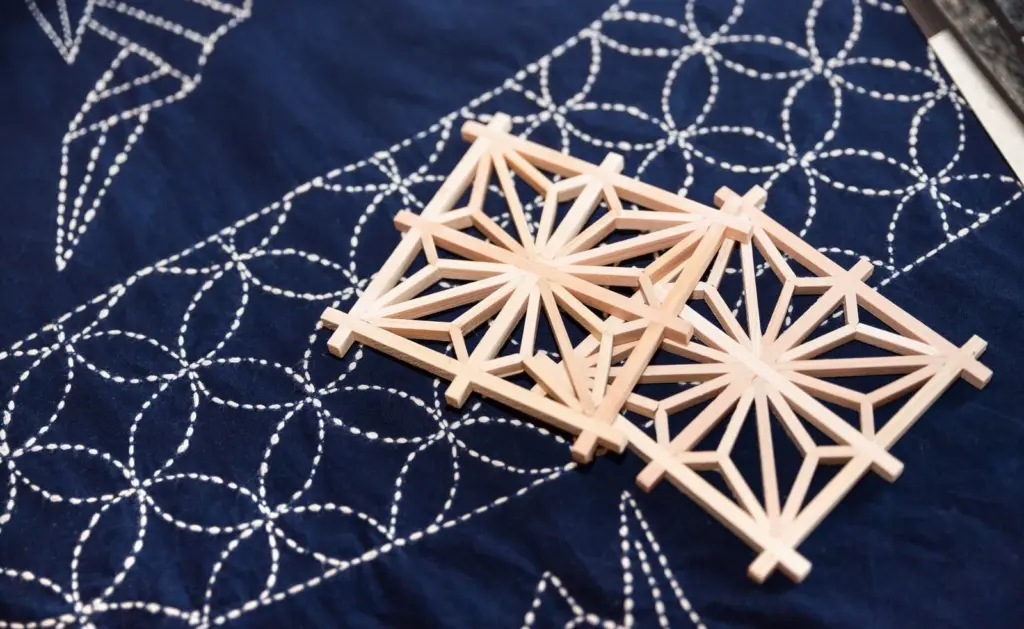

城下町らしい風情の中に、モダンなカフェや手仕事の工房が溶け込むこの町は、歩いていても飽きることがありません。

松本城では、天守閣の急な階段を一段ずつ登りながら、戦国時代の息吹を感じるひととき。

最上階の小窓から街を一望し、かつてこの景色をどんな思いで武将たちが見つめていたのだろうかと、想いを馳せました。

その日、松本市内の小さなブックカフェに立ち寄ったことも忘れられません。

地元の作家による随筆集を読みながら、窓の外に目をやると、雨が静かに降り始めていました。

本を読む静けさと、雨音が混ざり合うそのひとときが、何ともいえず心地よくて――そこには、時間さえも雨に洗われているような透明な感覚がありました。

夜は別所温泉へ。

石畳の温泉街を下駄の音を鳴らしながら歩き、ふらりと入った共同浴場「大師湯」で、地元の方と言葉を交わしました。

「ここの湯はね、じわじわ温もるの。心にも効くんだよ」と教えてくれたおばあちゃんの笑顔が、温泉よりもあたたかく胸にしみました。

湯上がりには、宿の縁側で信州ワインをいただきながら、夜空を見上げてひと息。

都会ではなかなか味わえない、静寂と星明かりだけの夜がそこにありました。

さらに足をのばして、善光寺にも参拝しました。

参道を歩くうちに、徐々に気持ちが落ち着いていくのがわかります。

本堂ではお戒壇巡りに挑戦し、漆黒の回廊を手探りで進みながら、自分の心の奥にまで光が届くような不思議な感覚を味わいました。

「闇の中にいるときほど、光を感じやすくなるのかもしれない」――そんなことをふと思った瞬間です。

長野のもうひとつの魅力は、山とともにある食文化です。

戸隠では名物のそばをいただきました。

五社巡りを終えたあとに入った小さなそば屋で出された、盛りの良い“ぼっち盛り”のそば。

噛むごとに香りが広がり、冷たく澄んだ水でしめたそののどごしが、山歩きの疲れをするりと流してくれるようでした。

さらに、木曽路にも足をのばしました。

中山道の宿場町・妻籠宿では、江戸の面影を今に伝える町並みに心が躍ります。

軒先に吊るされた干し柿や、雨に濡れた石畳、旅籠から漂うお出汁の匂い――どれもが、昔話の中を歩いているような感覚を誘います。

古い街並みの一角にあった和菓子屋さんでいただいた“栗きんとん”のやさしい甘さは、歩き疲れた体をそっと癒してくれました。

夏には白馬の高原にも立ち寄りました。

ゴンドラで一気に標高を上げると、眼下には鮮やかな緑の絨毯が広がり、風は涼しく、肌に優しく触れてくれます。

高山植物が咲き誇るトレッキングルートを歩きながら、鳥の声と川のせせらぎだけを頼りに進むひとときは、自分と自然とがひとつになっていくような感覚をもたらしてくれました。

長野の旅は、まるで山に包まれるような時間でした。

そこに流れる空気はどこまでも澄んでいて、人の言葉も、風の音も、静かに、しかし確かに心に染みてくるのです。

慌ただしい日常から少しだけ離れて、五感をゆるめるような旅――それが、長野で過ごす時間の何よりの贅沢でした。

【2】新潟:海と空に心をほどく旅

長野の山々に別れを告げて、信越本線に揺られながら北上すると、やがて車窓の向こうに、どこまでも続く海の青が広がってきます。

目に飛び込んできたのは、新潟の海――日本海です。

山の包容力とはまた違った、水平線の伸びやかな解放感に、思わず深呼吸をしたくなりました。

まず訪れたのは、佐渡島。

新潟港からフェリーで約2時間、波間を渡るその時間さえも、旅の一部。

船のデッキから見上げる空は果てしなく広く、海風が心地よく髪を撫でていきます。

佐渡に上陸した瞬間、不思議な静けさに包まれました。都会の喧騒も、観光地のざわめきもない。

そこにあるのは、自然と共に生きる人々の暮らしと、悠久の時間だけでした。

金山遺跡を歩き、かつての鉱山労働の跡に思いを馳せながら、島の歴史の深さを肌で感じました。

昼下がりには、たらい舟体験もしました。

波間をゆらゆらと漂いながら、舟を漕ぐ地元の女性の語りに耳を傾けます。

「昔はこの舟で、海藻を採ったり、お嫁に行く時も乗ったのよ」――その声には、時代を超えて語り継がれる島の記憶が宿っていました。

佐渡を後にし、新潟本土に戻ってからは、寺泊や柏崎といった海辺の町を訪れました。

特に印象的だったのは、夕暮れの寺泊。

海産物市場で買った焼きたてのホタテを片手に、防波堤に腰を下ろして見る夕日。

赤く染まった空が海に溶けてゆく様は、言葉では言い尽くせない美しさ。

静かな波音とともに、心の奥にふんわりと染み入っていくようでした。

そのあと、越後湯沢にも足をのばしました。

ここは、かつて川端康成が『雪国』の舞台にした地としても知られています。

トンネルを抜けた瞬間に広がる雪景色――とまではいかなくとも、残雪の残る春先の湯沢は、どこかしっとりとした情緒に満ちていました。

宿でいただいた地酒と郷土料理の数々、特に“のっぺ”と呼ばれる煮物は、ほっとするようなやさしい味で、旅の疲れをそっと癒してくれました。

十日町では、「大地の芸術祭」で知られるアートの里を訪れました。

田んぼの中に突然現れる現代アートや、古民家を丸ごと使ったインスタレーション。

自然と人の創造が手を取り合ったような景色の中で、「芸術って、こんなにも自由で、風通しが良くていいんだ」と感じさせられました。

特に、古い小学校をそのまま展示空間にした場所では、かつて学び舎だった建物が、今は人々の感性を育てる場として生きていることに、深い感動を覚えました。

新潟の旅で忘れられないもう一つの思い出は、ある農家民宿での体験です。

棚田の広がる里山の小さな集落で、一夜を過ごしました。夕食には、採れたての山菜料理と自家製のコシヒカリ。

囲炉裏を囲んで、おばあちゃんがぽつりぽつりと話してくれた昔の話――「このあたりは、昔は郵便も牛で運んでたのよ」と笑うその声が、まるで風景の一部のように心地よく響いていました。

翌朝、早起きして棚田の見える高台へ。

朝もやに包まれた田んぼが、まるで鏡のように空を映していて、そこに佇むだけで胸がいっぱいになるほどの静謐さ。

風が草を揺らす音、遠くから聞こえるカッコウの声、炊きたてのごはんの香り――何も特別なことは起きていないのに、そこにいるだけで心が満たされていく。そんな、豊かさがありました。

新潟という土地は、海も山も、文化も暮らしも、どこか「おおらか」で「つつましやか」。

過剰な演出や飾り気がないからこそ、人のぬくもりや風景の自然さが、すっと心に入ってくるのかもしれません。

おわりに:風景が教えてくれる、大切なもの

長野と新潟――山と海、内陸と沿岸、異なる性格を持ちながらも、不思議とどこかで通じ合っている、そんなふたつの土地をめぐる旅が終わったとき、心の中にはやわらかな風が吹いていました。

長野では、標高の高い場所で感じた冷たい空気が、むしろ温かさを教えてくれました。

高原に咲く花々、渓流のせせらぎ、湯けむり立つ温泉街、そして何より、静かな山あいで出会った人たちのまなざし。

そこには、自然と共に生きることへの敬意と、土地に根ざした暮らしの豊かさがにじんでいました。

一方の新潟では、海の広がりが心の境界をほどいてくれたようでした。

佐渡島の穏やかな日常に触れたとき、寺泊の防波堤で夕焼けに染まった空を見上げたとき、山間の棚田で朝もやに包まれたとき……どの瞬間も、日々のあわただしさから少しだけ遠くへ連れていってくれる、優しい魔法のようでした。

旅をしていて、私はいつも思うのです。

「観光地に行く」のではなく、「誰かの暮らしている場所に触れる」ことこそが、心に深く残る旅になるのだと。

長野と新潟の風景は、どれも“そこに住む人の目線”で見なければ気づけない美しさに満ちていました。

たとえば、長野の山道で出会ったおじいさんが、「この辺りの山は、春になるとフキノトウが一斉に顔を出すんだ。採るのは、花が開く前がうまいんだよ」と教えてくれたこと。

たとえば、新潟の農家のおばあちゃんが、「あんた、もうちょっとご飯おかわりしていきな」と笑いながら、おひつを手渡してくれたこと。

そんな、ほんのささやかなやりとりが、心のアルバムに色濃く焼きついています。

今の時代、旅の写真や動画は簡単にシェアできるけれど、肌で感じた空気の温度や、ふとした瞬間にこぼれた笑顔、耳に残る言葉の響きまでは、画面越しに伝えるのは難しいものです。

でも、だからこそ、実際に足を運んで、その土地の“空気”を味わうことの大切さを、あらためて思い知らされました。

長野の山がくれた静謐、新潟の海がくれた解放感。

どちらも、忙しい日々の中で忘れがちな「自分のペース」を取り戻させてくれるものでした。

風景に身をゆだね、人の温もりに触れながら、自分の呼吸を取り戻していく――そんな旅の時間は、何よりも贅沢で、何よりも必要なことだったのだと、いま感じています。

これから先、また心が少し疲れたときや、自分を見失いそうになったとき、この旅の記憶がそっと背中を押してくれる気がします。

高原の風、湯けむりの香り、波の音、棚田の輝き。

そして、あの優しい笑顔たち。

もし、あなたも「少し遠くへ行きたいな」と思ったときには、ぜひ長野と新潟を思い出してみてください。

そこには、派手さこそないけれど、確かな安らぎと、深い豊かさが待っています。

静かな風景の中で、自分と向き合い、誰かと出会い、また少しだけ、優しくなれる旅――そんな時間が、きっとあなたにも、訪れますように。