【はじめに】

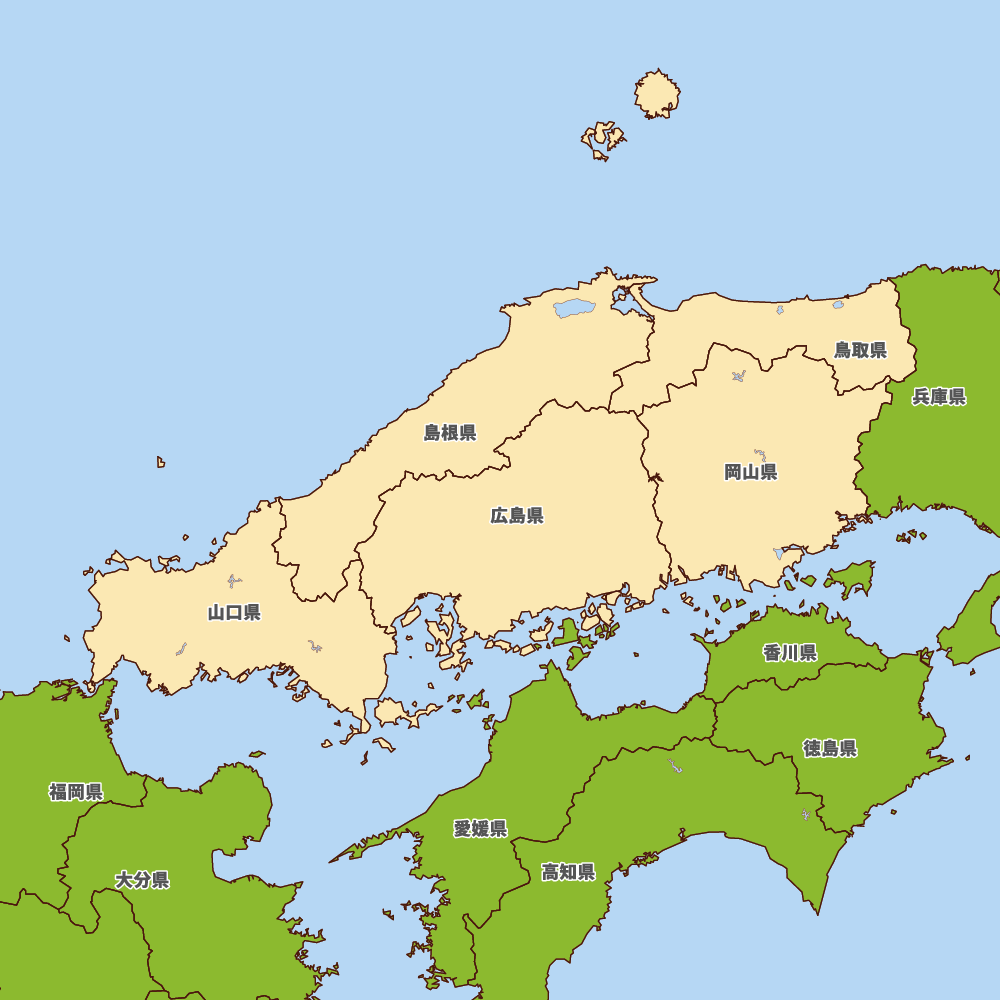

西日本のほぼ中央に広がる中国地方。

鳥取、島根、岡山、広島、山口――この五県から成る地には、にわかに語り尽くせぬほどの魅力が詰まっています。

海があり、山があり、神話が息づき、歴史が今もなおそっと脈打ち、そしてそこに暮らす人々のあたたかな暮らしがある。

その風景に包まれるたび、心の奥底から「ただいま」と呟きたくなるような、不思議な懐かしさが込み上げてきます。

今回の旅は、そんな中国地方を、少しゆっくりと、少し丁寧に巡ってみたいと思ったところから始まりました。

移動手段も、早さや効率を重視するのではなく、敢えて時間をかけて、その土地の空気を身体いっぱいに取り込むことを大切にしました。

特急列車からローカル線へ。時にはバスや渡し船、時には自転車や自分の足で。

旅の速度がゆっくりになるほどに、目に映る風景の輪郭が、よりやさしく、より鮮やかに感じられるのです。

道すがら、駅前のベンチで地元の方と交わした短い会話や、早朝の市場で見かけた魚屋の威勢の良い声、雨上がりの神社で聞いたしっとりとした木々の香り。

そうした小さな出来事の一つひとつが、まるで風のように私の旅路にそっと吹き込み、気づけば心の奥にまで染み渡っていました。

中国地方の旅には、大都市のような華やかさやにぎやかさは少ないかもしれません。

でも、その代わりに、人や自然が持っている“素のままの美しさ”が、息を潜めながらも確かにそこに存在していて、ふとした瞬間にこちらの心を優しく包んでくれます。

この旅では、まず鳥取の砂丘で見た風と光の揺らぎから始まり、島根では古の神々が宿る場所で静かな祈りに触れました。

岡山の町では、桃太郎伝説の残る中で人情に出会い、広島では過去と未来が交差する記憶の場に立ち尽くし、そして山口では、旅の終わりにふさわしいほどの、美しい海と夕陽に見送られました。

どの地にも、それぞれ異なる息づかいがあり、そこでしか得られない体験がありました。

そして何よりも、この旅を通じて感じたのは、「その土地の風景を見る」ということが、単に目で眺めるだけではなく、「心を通わせる」という行為でもあるのだということです。

風に揺れる草の音、ふいに香る花の匂い、見知らぬ人との挨拶。そのすべてが、旅人にしか出会えないかけがえのない瞬間です。

これから綴っていくのは、そんな小さな出会いと発見の積み重ね。

きっとあなたの中にも、ふと重なる景色があるかもしれません。

五つの県が織りなす、五つの色彩。

どうぞ、その風景に心を預けながら、ゆっくりと読み進めていただけたら幸いです。

【1】鳥取:風と砂の詩が聞こえる場所

山陰の玄関口、鳥取。

全国で最も人口の少ない県と言われながらも、この地には、言葉にならないほどの“濃密な静けさ”が満ちています。

人の手が届きすぎないからこそ残るもの、風が語りかけてくるような景色、人の声がちゃんと心に届く距離感——そんな旅が、ここにはありました。

旅の始まりは鳥取駅。

朝のまだ静かなホームに降り立つと、凛とした空気が肌に触れ、背筋が自然と伸びるような感覚に包まれました。

駅前の通りには大きなビルも喧騒もなく、そこにはどこか昔懐かしい、ゆったりとした時間の流れがありました。

列車の音、信号の切り替わる音、それらが妙に心地よく響いてきます。

タクシーに乗り込み「砂丘までお願いします」と伝えると、年配の運転手さんがにっこりと「今日は風があるから、きっと砂が踊っとるで」と一言。

その言葉が妙に印象に残り、私は胸を少し高鳴らせながら窓の外を眺めました。

街並みが次第に田園へ、そして草地から広がる砂丘の前触れへと移ろっていく景色に、旅の実感がじわりと染み込んでいきます。

そして見えてきた、鳥取砂丘。まるで海のように広がる一面の砂。

誰もが思わず息を呑むほどのスケールです。

足を踏み入れると、サラサラとした細やかな粒が靴の隙間から入り込み、次第にその砂の柔らかさに身も心も解かれていくような感覚に。

陽射しが作る影と風が描く波模様は、まるで大地が自ら詩を紡いでいるかのようで、私はしばらく無言でその光景を眺めていました。

「馬の背」と呼ばれる砂丘の頂に登ると、そこには青い海がどこまでも広がっていました。

風が強く、髪が頬を打ち、コートの裾がばたつきます。それでも足を止めたくなるほど、美しい風景。

日本海の白波が、光をきらきらと反射させながら押し寄せてくる様子は、どこか心の深い部分を揺さぶってくるようでした。

隣で写真を撮っていたカップルが「風、すごいけど気持ちいいね」と笑い合っていて、その何気ない一言すら、この風景を物語る一節のように感じられました。

砂の美術館にも足を運びました。

展示テーマはその年ごとに異なり、今回は「南米」でした。

マチュピチュ、インカの神殿、サンバを踊る人々……すべてが砂で形作られているとは信じがたいほどの緻密さと迫力。

館内を歩いていると、ふと「この砂も、あの砂丘の一部なんだよな」と思い、不思議な感動に包まれました。

儚くも力強く、ただの“粒”がここまでの芸術になる。

その対比が、旅人の心に深く刻まれます。

午後は「白兎神社」へ。

神話「因幡の白うさぎ」の舞台として知られるこの場所は、小さな神社でありながら、訪れた人の心に優しく寄り添うような、あたたかさがありました。

参道の両脇には小さなうさぎの石像が並び、その一つひとつに人々が願いを込めた跡が見て取れました。

境内で出会った親子が、うさぎの像に小さな手を合わせて「また元気に来ようね」と囁く声を聞いて、胸が少し熱くなりました。

旅先でふと目にする、こんな小さな祈りの場面ほど、忘れがたいものはないのかもしれません。

夜は鳥取駅近くの小さな居酒屋へ。

灯りのともる暖簾をくぐると、木のぬくもりに包まれたカウンター席が迎えてくれました。

地元の松葉ガニ、白イカの刺身、砂丘らっきょうの浅漬け。

どれも素朴ながら、素材の味が活きていて、心もお腹もじんわりと満たされていきます。

店のご主人が「このカニは、今朝、賀露港で揚がったばっかり」と笑顔で教えてくれたとき、その一言が旅の味を何倍にも豊かにしてくれるのだと、改めて感じました。

帰り道、空を見上げると、びっくりするほどの星空。

都会では見えないような無数の星たちが、音もなく瞬いています。

こんなにもたくさんの星が、毎晩空に浮かんでいたのかと、しばらくその場から動けませんでした。

冷たい風に吹かれながら、ただ立ち尽くしていたあの時間は、今でも私の中で鮮やかに残っています。

鳥取は、静かな場所です。

でもその静けさは、決して寂しさではなく、むしろ人の心をあたたかく包むような優しさに満ちています。

喧騒のない町並み、ゆっくりと進む時間、やわらかな人々の笑顔。

きっとまた、ふとした瞬間にこの風景を思い出すだろうな——そう確信しながら、私は次の目的地・島根へと向かう列車に乗り込みました。

【2】島根:神話と暮らしが交わるところ

鳥取から西へと向かう列車の車窓には、ゆるやかな丘と田園風景が広がり、時折、ちらりと見える日本海がその旅の輪郭を淡く彩ってくれます。

空はどこまでも広く、雲はまるで浮かんでいるというよりも、空に溶け込んでいるかのよう。

そうして、静かな時間を経て辿り着いたのが、島根県。

出雲の国として名高いこの地には、どこか現実とは少し違った“時間の層”が流れているように感じられました。

まず向かったのは、やはり「出雲大社」。

日本最古級の神社のひとつであり、縁結びの神様としても知られる大国主大神を祀る場所です。

長い参道を歩くたびに、砂利の音が心の内を整えてくれるようで、不思議と姿勢も正されていくのを感じました。

境内に入ると、圧倒的な存在感を放つ御本殿の大屋根。

その前で自然と手を合わせた瞬間、目には見えないはずの「何か」に、そっと包まれたような感覚がありました。

出雲大社での参拝は、通常の神社とは異なり「二礼四拍手一礼」。

その拍手の音が、風に乗って木立の間へ吸い込まれていくようでした。

多くの人が訪れていながらも、この場所には決して喧騒はなく、むしろ人の祈りが互いに溶け合うことで、静けさが深まっていくような、そんな空気がありました。

神楽殿にかかる大注連縄(おおしめなわ)は、まるで空から吊るされた太い命綱のようにも見え、見上げているだけで心が引き締まります。

そこに流れているのは、きっと神話ではなく、確かに“今ここ”にある人々の信仰の重なりなのでしょう。

神社の外に出ると、出雲そばのお店が並ぶ通りが現れました。

三段重ねの割子そばに、薬味とつゆをかけながらいただくこの郷土料理は、見た目の可愛らしさとは裏腹に、しっかりとした風味とそばの香りに満ちていて、旅の疲れもすっとほぐれていくようでした。

隣の席にいた地元のおばあさんが「出雲は、食べ物も、人の縁も、どれも“よう噛みしめる”ところなんよ」と話しかけてくださり、その言葉が妙に心に残ったものです。

午後には、「日御碕灯台」へ。

岬に立つ真っ白な灯台は、日本一の高さを誇り、海から吹き上げる風と、荒々しくも美しい岩場の景色に、思わず時間を忘れました。

目の前に広がるのは、神々の歩いたという出雲の海。

光の差し込み方が一瞬一瞬変わるたびに、同じ海でも全く違う表情を見せてくれます。

眼下に広がる碧い海と、打ち寄せる白波、その向こうに霞む水平線を見ていると、「人間の営みって、ほんのひとひらなんだな」と、なんとも言えない気持ちになりました。

そしてもう一つ、どうしても訪れたかった場所がありました。

それは「石見銀山」。

かつて世界中に名を轟かせたこの鉱山は、今ではその役目を終え、静かな山里として静かに息づいています。

世界遺産にも登録されているこの地は、ただの観光地ではありません。

石畳の坂道、古い町屋、手入れの行き届いた庭先――そこには、時を超えて続く暮らしの温度があります。

「銀山公園」で出会った案内ボランティアの男性が、「この町はな、昔から“儲けた金より、残した縁”が大事って言われとったんよ」と笑いながら教えてくれました。

その言葉が、出雲大社で感じた「つながり」ともどこか通じ合っていて、私は島根という土地の奥深さに静かに感動を覚えました。

日が暮れかけた頃、「宍道湖(しんじこ)」のほとりへ。

夕日が湖面をゆっくり染めていくさまは、あまりに静かで、あまりに美しくて、ただただ見惚れてしまいました。

湖畔には釣りをする親子、ベンチに並ぶ老夫婦、そしてひとりぼんやりと佇む旅人――それぞれが自分の“静かな時間”を過ごしていて、湖はそのすべてを、ただやさしく受け入れてくれていました。

島根の旅は、派手な出来事やきらびやかな景色よりも、心の奥で確かに灯る“言葉にならない想い”が積み重なっていくような時間でした。

祈ること、待つこと、つながること。

島根には、それらを何気ない日常の中に大切に残している“静かな強さ”があるように思います。

次は、山の都・広島へ。

列車がゆっくりと西へと進む中、私は出雲の海と宍道湖の静けさを、心の奥にそっとしまいこみました。

【3】広島:祈りと再生が交差する都市

列車は島根のしっとりとした風景を後にし、再び西へ。

中国山地を越えた先、広島の街が徐々にその姿を現しました。

駅に降り立った瞬間、ふわりと漂ってきたのは、お好み焼きの香ばしい匂い。そして、にぎやかな電車の音と人々の声。

そこには「日常」の手触りがしっかりと根を張っていて、どこか懐かしさすら覚えます。

広島といえば、やはりまず訪れるべきは「平和記念公園」。

原爆ドームの前に立ったとき、その静けさは胸にずしりと響きました。

骨組みだけが残された建物の輪郭は、言葉を越えた重みを持ち、ただ黙ってそこに立ち尽くすことしかできませんでした。

園内を歩くと、子どもたちが折った千羽鶴が色とりどりに風に揺れ、広島の空を優しく彩っていました。

慰霊碑の前でそっと目を閉じたとき、都市としての再生と、個人の祈りが交差する場所に自分が立っているのだと、深く実感したのです。

原爆資料館では、焼け焦げた衣服や瓦、無数の手紙や写真が展示されていて、一歩一歩が胸に迫ってきました。

戦争というものの愚かさと、人間の心の深さ――それらを目の当たりにしながら、「記憶すること」の大切さをひしひしと感じました。

けれど、広島は「悲しみ」だけの街ではありません。

平和記念公園を後にして、歩いて向かった先は「本通り商店街」。

活気あるアーケードには、学生たちの笑い声や、買い物を楽しむ人々の姿。

人々が普通に笑い、暮らしているこの光景こそが、広島という街の“答え”なのだと思えました。

そして、広島名物といえば“お好み焼き”。

地元の人にすすめられて、小さな路地裏にある老舗の一軒へ。

鉄板の前に座り、焼き上がる音を聞きながらビールを一杯。

キャベツたっぷりの層にそばが敷かれ、甘辛いソースがじゅうっと香ばしく焼けたその味は、どこまでも温かく、そして懐かしい。

隣の常連さんが「広島焼きって言わんといてや、広島では“お好み焼き”やけぇ」と笑って話しかけてくれたのも、土地の人の気質を感じる素敵な一幕でした。

次の日は、世界遺産「宮島」へ。

フェリーに揺られながら見えてきた厳島神社の大鳥居は、思わず息をのむほどの美しさ。

ちょうど潮が引いていた時間帯だったので、歩いて鳥居の足元まで行くことができました。

海と空の境界が淡く溶ける中、そっと手を合わせていると、旅に出たことそのものに感謝したくなるような、不思議な心持ちに包まれました。

宮島の町並みもまた風情があり、木造の建物が並ぶ通りには、もみじ饅頭や焼き牡蠣のお店が立ち並んでいます。

熱々の牡蠣を頬張ったときのジューシーな海の旨味は、思わず声が漏れるほど。

鹿がのんびり歩く姿を眺めながら、商店街をぶらりと歩いていると、時間がゆるやかに流れていることに気づかされました。

その後、宮島ロープウェーに乗って弥山(みせん)へ。

標高535メートルの山頂から見下ろす瀬戸内海の多島美は、まるで墨絵のような繊細さと奥行きを持っていて、しばし言葉を失うほどの絶景でした。

空気は澄み、鳥の声だけが響く世界。

自然と静かに向き合うことで、自分自身の“芯”のようなものを探しているような、そんな気持ちになったのです。

広島は、確かに過去に深い傷を負った街です。

でもそれ以上に、前を向いて「生きること」にまっすぐな場所でもあります。

人々の笑顔の中に、料理の湯気の中に、復興の時間が静かに、確かに宿っている――そんなことを、旅を通して学んだ気がします。

次なる目的地は、山口。

列車に揺られながら、瀬戸内の光が車窓に反射するたびに、広島という街が胸の中で少しずつ、でも確かに、私の“人生の風景”になっていくのを感じていました。